Dalam satu bulan ini ada banyak banget sampah-sampah pikiran yang nggak bisa sepenuhnya langsung gue utarakan di blog seperti sebelumnya. Apalagi setelah ngikutin perkembangan berita yang trending di media sosial, pasti adaaaa aja yang bikin sakit kepala. Akhirnya hari ini gue memutuskan untuk menyalurkan salah satu dari sekian "sampah" tersebut yang erat kaitannya dengan kesetaraan dan femininitas.

Selama lebih (sedikit) dari 20 tahun gue hidup, sejujurnya gue nggak pernah merasa kerdil hanya karena gender, hanya karena gue perempuan, terlebih dalam hal pendidikan. Gue selalu melihat porsi antara laki-laki dan perempuan itu sama. Makanya ketika gue menemukan sebuah narasi seperti ini, "mengapa kita harus merasa kemampuan kita lebih rendah hanya karena kita perempuan?", gue tidak lantas merasa empowered sebab gue sudah menemukan itu jauh sebelum orang-orang menyadari bahwa permasalahan akademik laki-laki dan perempuan bisa seimbang, nggak ada yang mendominasi salah satu—meski patriarki dalam beberapa aspek, khususnya di dunia kerja, masih sangat terasa kentalnya.

Mungkin karena gue besar dalam keluarga broken home dan waktu sehari-hari lebih banyak dihabiskan bersama eyang, tante, dan adik-adik—karena gue tinggal dengan eyang dan tante gue supaya lebih dekat ke sekolah, role model gue pun gak hanya terbatas pada sosok orangtua; ayah dan ibu. Dari kecil jelas gue sudah bisa menyaksikan sendiri perjuangan ayah gue untuk menafkahi kami, anak-anaknya, memenuhi kebutuhan kami. Di sisi lain, gue juga menemukan itu pada sosok eyang putri gue yang mati-matian membiayai anak bungsunya dengan caranya sendiri, sampai tante gue bisa lulus sekolah dan akhirnya terpaksa gap year untuk bekerja dan membiayai kuliahnya sendiri. Pokoknya apapun yang bisa dia lakukan pasti dilakukan. Ditambah sekarang ini gue juga melihat sosok ibu gue yang bekerja tanpa henti untuk membiayai keluarga dan mengirimi uang untuk kami, anak-anaknya setiap bulan. Ayah gue yang selalu mendukung apapun keputusan gue untuk menjadi seseorang yang gue inginkan, dan untuk memilih jalan yang gue mau pun selama ini telah banyak mempengaruhi diri gue untuk melihat segala sesuatu dengan lebih luas, nggak sebatas hitam dan putih, nggak sebatas biru dan pink which somehow it's such a huge privilege for me.

Perspektif gue terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pun semakin terbentuk ketika gue menginjak bangku sekolah. Dari SD-SMA (bahkan sampai di perkuliahan), gue nggak pernah melihat juara kelas selalu didominasi oleh murid laki-laki. Semuanya seimbang, sama. Mau itu peringkat kelas kek, juara lomba-lomba atau kompetisi tertentu kek, juara Olimpiade kek, semuanya lengkap. Malah waktu SMA, di kelas gue dulu yang selalu mendominasi peringkat 3 besar perbandingan antara laki-laki dan perempuannya pasti 1:2. Iya, murid-murid perempuannya lebih ambis daripada murid laki-laki (nggak tau ya kalau di sekolah lain😂). Gue justru merasa insecure kalau melihat perempuan lain yang bisa sukses akademik dan kariernya, atau bahkan siapapun yang semangat dalam meniti kariernya tinggi, terlepas dari dia laki-laki atau perempuan.

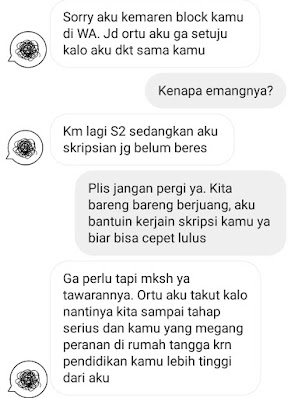

Namun beberapa cuitan seperti yang gue temukan di bawah ini ternyata masih membatasi gerak beberapa kaum perempuan di luar sana.

|

| Source: Twitter |

Sampai sekarang, sejujurnya gue masih nggak mengerti apa korelasinya menikah dan mengejar pendidikan bagi perempuan. Bukankah keduanya sama-sama pilihan? Toh jika menikah menjadi sebuah kewajiban, bukankah menuntut ilmu, mengisi kepala kita dengan berbagai pengetahuan pun bisa disebut sebagai kewajiban? Gue lebih tidak mengerti lagi bahwa orang-orang yang melarang seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi darinya, dan orang-orang yang melarang perempuan tersebut untuk mengejar pendidikan hanya untuk memenuhi tanggungjawab sosial atas stigma tersebut nyatanya adalah orangtua mereka sendiri, keluarga sendiri. Maksud gue, bagaimana bisa konstruksi sosial yang membatasi gerak dan kebebasan sang anak untuk menentukan value diri terlebih dalam ranah pendidikan tersebut diiyakan saja oleh para orangtua? Okelah, kalau masalahnya karena ekonomi yang sulit, dan orangtua yang tak sanggup kalau harus kembali menyekolahkan anaknya sementara banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

Namun ini lain soal, bung. Beberapa orangtua melarang anak perempuan mereka untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, atau tidak sama sekali menikahi perempuan yang berpendidikan lebih tinggi daripada laki-laki disebabkan oleh stigma yang mengakar di masyarakat itu sendiri.

"Nanti kamu diinjak-injak sama istrimu!"

"Jadi perempuan itu ujung-ujungnya di rumah, nggak perlu lah sekolah tinggi tinggi."

"Aduh, gimana ini, masa suami kalah gelarnya sama istri. Gajinya gedean istri dong."

Kasarnya, kalau gue mau jadi orang cerdas, kenapa gue harus capek-capek "memikirkan" seseorang yang nanti akan jadi suami gue? Memikirkan bagaimana hidupnya kalau pendidikan gue lebih baik/lebih tinggi dari dia? Memikirkan bagaimana perasaannya kalau gaji gue lebih besar dari dia saat menikah nanti, dan serangkaian pencapaian lain, padahal tu jodoh nongol aja belum. Kalau seperti ini, seolah-olah tugas "memantaskan" itu hanya dilimpahkan untuk perempuan. Sementara laki-laki, mau bagaimanapun dia, pantas saja selama perempuan yang akan dinikahinya tidak lebih tinggi derajatnya daripada dia.

Lho, bukankah saling memantaskan itu adalah tugas setiap pasangan? Setiap individu? Kalau memang lelaki tersebut khawatir perannya terinjak-injak hanya karena sang istri adalah wanita karier yang sukses dan pendidikannya tinggi, berarti lelaki tersebut lah yang tidak bisa memantaskan dirinya sendiri. Jahat, kan? Iya, memang jahat. Doktrin tersebut lah yang sebetulnya jahat sehingga menjebak dan merepresi pola pikir masyarakat dengan dalih mengamalkan adat istiadat serta nilai moral. Lebih lanjut lagi, jahat sebab telah membatasi setiap individu untuk bisa mengamalkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi sebagai makhluk sosial. Tapi, kan, bukan begitu konsep menikah, membersamai dan memantaskan diri. Paling nggak, begitulah menurut gue yang masih anak bau kencur ini.

Kenapa sih kita harus terjebak dalam realitas sosial yang pada dasarnya, dalam hal ini, dibentuk oleh asumsi, pemikiran, serta sudut pandang masyarakat—yang sayangnya diiyakan begitu saja oleh masyarakat itu sendiri. Konsep inipun banyaknya telah dipengaruhi oleh stereotip gender, yang memberi batas bahwa perempuan nggak boleh begini, laki-laki harus begitu. Laki-laki nggak boleh kalah dari perempuan, dan perempuan harus nerimo aja "kodratnya" untuk diam di rumah. Bahkan, ketika seseorang mau sekolah dan berilmu aja harus dikekang oleh stereotip semacam ini?

*Ini nih sebabnya banyak laki-laki yang juga terjebak dalam toxic masculinity.

Sepertinya kita harus pelan-pelan membedakan antara kodrat dan tanggung jawab atau peran. Kalau bicara kodrat, berarti sesuatu yang sifatnya absolut, mutlak, nggak bisa diubah begitu saja. Misalnya perempuan punya payudara untuk menyusui, sementara laki-laki tidak. Perempuan bisa melahirkan dan menstruasi, laki-laki tidak. Akan tetapi laki-laki punya tenaga yang lebih kuat dibandingkan perempuan, karena sifatnya dia lebih banyak melakukan pekerjaan yang keras dan lebih berat. Kenapa? Karena kodrat perempuan ini secara nggak langsung mengurangi tingkat produktivitas perempuan untuk bekerja di luar rumah. Inilah kenapa kewajiban suami dalam rumah tangga adalah menafkahi, karena hak-hak produktif itu ia yang ambil alih seluruhnya, yang mana kalau sudah punya anak, istri pasti lebih punya andil dalam mengurus anak di rumah. Dan menurut gue, ini bukan sebuah opresi (seperti yang selama ini dinyinyirin feminazi), tapi adalah pilihan dan bentuk kesepakatan.

Lalu, apakah nanti sang ibu boleh bekerja lagi? Ya boleh-boleh saja selama ada consent dan tanggung jawab itu nggak dilupakan, baik dari sisi istri maupun suami. Pernah dengar nggak, sih, bahwa ada usia tertentu baiknya orangtua mendidik sekaligus mengiringi perkembangan anak? Katanya seorang anak balita usia 0-7 tahun baiknya dirawat dan dididik sepenuhnya oleh sang ibu, kemudian anak usia 7-14 tahun oleh sang ayah, dan selanjutnya terus oleh kedua orangtua. Berarti, sesungguhnya kehidupan rumah tangga itu harus diiringi dengan kerjasama, kesepakatan, supaya sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Lagipula, jodoh itu cerminan, dijemput. Jangan takut anaknya nggak akan ketemu jodoh hanya karena sekolah tinggi-tinggi. Bahkan sama common sense aja nggak bisa diterima, sih. Mungkin ini penyebabnya kalau dalam memandang suatu hal kita terlalu ke kiri dan terlalu ke kanan, susah buat menetralisir otak dan menilai dari sisi tengah untuk mengambil kesimpulan yang bijaksana. Kalau seandainya jodoh si anak itu bertemu dengan lelaki yang dianggap "setara" dengannya saat tengah melanjutkan pendidikan itu, gimana? Bukankah lebih bagus?🤔

Menurut gue, dengan kita pakeukeuh-keukeuh (sama-sama bersikeras) menuruti realitas yang ada, kita malah jadi lupa caranya hidup sebagai manusia normal. Apa-apa harus "melayani" social construct yang menjerumuskan hak-hak dan martabat manusia sendiri. Kalau agama saja memperbolehkan siapapun untuk menuntut ilmu atau pendidikan setinggi-tingginya, kenapa kita manusianya malah terjebak dalam hukum yang dibuat atas nafsu patriarki?

Jangan, jangan terlalu mengkotak-kotakan manusia hanya berdasarkan gender, apalagi merepresi pola pikir anak cucu kita sendiri. Hidup sesuai dengan syari'at dan nggak melupakan kodrat kita sebagaimana mestinya memang perlu, tapi beragama pun perlu diseimbangi dengan akal. Nalar itu privilege-nya manusia lho, kenapa kita berakal? Ya karena kita berpikir. Kalau cuma mengandalkan stereotip dan hidup sekadar gengsi, bagaimana kita bisa jadi manusia seutuhnya? Wong yang dituju hanya penilaian manusia, bukan Tuhan.